Morreu Guilherme de Melo.

Mais que um escritor de grande mérito – li por assim dizer toda a sua obra – foi um ser humano excepcional, sempre amigo do seu amigo e amigo de quem precisava.

Foi a primeira pessoa a dar a cara como homossexual, aqui em Portugal, sem medo, como sem medo desafiou uma Lourenço Marques muito tradicional, onde era um jornalista de grande prestígio, ao assumir de uma forma quase mesmo provocatória, a sua orientação sexual, como relata admiravelmente no seu melhor livro “ A Sombra dos Dias”.

Aparecia com o seu namorado de então, um bombeiro, em debates televisivos quando não era fácil (ainda hoje não é), aparecer publicamente a defender os direitos dos que não escolheram uma vida sexual diferente da maioria das outras pessoas e sempre o fez com veemência sim, mas de uma forma contida, educada e aprazível.

A sua carreira jornalística no “Notícias de Lourenço Marques”, enquanto viveu em Moçambique e depois aqui em Lisboa no “Diário de Notícias” foi um exemplo para tantos que agora dão uma péssima imagem do que é ser jornalista.

Até sempre, Amigo!

Mostrar mensagens com a etiqueta vida. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta vida. Mostrar todas as mensagens

domingo, 30 de junho de 2013

terça-feira, 25 de junho de 2013

O livro do Miguel

Não sei exactamente por onde começar…

São cinco e meia da manhã e acabei agora mesmo de fazer algo impensável apenas algumas horas atrás – ler pela primeira vez na vida um e-book!

Tudo aconteceu quando ontem à noite, ao dar uma vista de olhos pelos blogs que sigo, deparei com a postagem acabada de ver no blog da Margarida, e dei comigo a escrever-lhe um comentário lacónico “estou quase tentado a ler um e-book pela primeira vez na vida…”.

Estava a fechar o PC quando reparei que um filme do qual estou a fazer o download no e-Mule estava a receber muito bem e portanto não quis fechar logo o computador; mas porque já tinha fechado tudo da net, excepto o e-Mule, e para preencher o tempo fui à área de trabalho e abri o atalho do Adobe Digital Editions, onde tinha posto durante a tarde o e-book que o João Máximo me tinha enviado (como sempre) do livro do Miguel, ontem mesmo editado, mesmo sabendo ele que eu iria comprar o livro na Bubock para o ler fisicamente, como gosto e sempre faço (até tínhamos falado nisso, ao telefone).

E dei comigo a começar a ler um livro, cujo título é um bocado estranho – “Elvis sobre a baía de Guanabara e outras histórias”, de um autor que eu conheço muito bem, e que faz o favor de ser meu amigo – o Miguel. Li a primeira história – “Furadouro”, e li mais duas, tendo a terceira um título deveras interessante para mim, “Rua de S.Marçal”, porque foi nessa rua que eu vivi os meus primeiros quatro anos lisboetas.

E quando a terminei, dei por mim a pensar em tudo o que eu vivi nessa rua e adjacentes, e pensei que ainda um dia iria escrever sobre essa rua, também…

Talvez porque esses pensamentos me tivessem ocupado a mente, talvez por ser tarde, verifiquei que as fontes do download, tinham secado, e assim sendo, fechei o computador e fui dormir.

Como é meu hábito, o sono para mim é completamente irregular e assim acordei pelas 4 e 20 da madrugada e de imediato fui abrir o PC, não para ver algo dos blogs, do correio electrónico, ou repor o e-Mule a fazer downloads; fui deliberadamente continuar a leitura do livro do Miguel.

E não consegui parar!!!

Li tudo, tudinho e como Carneiro que sou aqui estou a dizer isto tudo e que se resume em poucas palavras: acabei de ler um dos mais belos livros que já li em toda a minha vida.

Não, não digo isto porque o Miguel é meu amigo, digo-o convictamente porque o livro é para mim, absolutamente maravilhoso.

Eu não sou um grande crítico literário e até tenho alguma inveja em ler belíssimas criticas na bloga a livros lidos, nomeadamente do Miguel.

Tenho dificuldade em dizer porque gosto ou não gosto, tenho alguma inércia de procurar trechos que evidenciem o valor de um livro, enfim, aprecio muito e fico com uma ideia precisa daquilo que vou lendo, mas sem o expressar, sem desenvolver as ideias com que fiquei.

Neste caso, estes contos são de tal maneira intensos por um lado, e tão maravilhosamente descritivos por outra, que fiquei rendido, total e inequivocamente rendido.

Seria maravilhoso deixar aqui uma impressão de cada um, mas não o farei e a obra vale pelo todo, porque não há contos melhores ou piores, são todos bons e devem ser lidos como um todo, uma laranja sumarenta e doce, com os seus gomos apetecíveis.

No entanto há dois contos que realço, e por razões diversas.

Um é “Chez Toi” por aquilo que ele representa para o Miguel; é um conto muito pessoal, o mais pessoal de todos eles, atrever-me-ia mesmo a dizer.

O outro é o último – “Quatro Canções”, subjectivamente o meu preferido e objectivamente um conto memorável. Além do mais, não no desfecho, mas no seu início, tem muito a ver com vivências minhas… Para finalizar faço um apelo: por favor leiam este livro!

É imprescindível para qualquer pessoa que goste de ler, para quem tiver sensibilidade, para quem goste de sentimentos e de formas diversas de os viver.

E lanço desde já aqui um desafio, ao João e ao Luís, que em boa hora “deram à luz” este livro, para num futuro próximo, numa data a combinar com o Miguel, (e depois de eu e mais algumas pessoas terem adquirido o livro físico), de fazer um jantar de apresentação formal deste livro.

Não será um jantar de blogs, de forma alguma, mas sim um encontro que tem como objectivo único reunir pessoas que tenham lido e gostado deste livro e também , é óbvio daquelas pessoas que estejam interessadas em lê-lo.

Contem comigo, e decerto com a Margarida para pormos esta iniciativa de pé.

São cinco e meia da manhã e acabei agora mesmo de fazer algo impensável apenas algumas horas atrás – ler pela primeira vez na vida um e-book!

Tudo aconteceu quando ontem à noite, ao dar uma vista de olhos pelos blogs que sigo, deparei com a postagem acabada de ver no blog da Margarida, e dei comigo a escrever-lhe um comentário lacónico “estou quase tentado a ler um e-book pela primeira vez na vida…”.

Estava a fechar o PC quando reparei que um filme do qual estou a fazer o download no e-Mule estava a receber muito bem e portanto não quis fechar logo o computador; mas porque já tinha fechado tudo da net, excepto o e-Mule, e para preencher o tempo fui à área de trabalho e abri o atalho do Adobe Digital Editions, onde tinha posto durante a tarde o e-book que o João Máximo me tinha enviado (como sempre) do livro do Miguel, ontem mesmo editado, mesmo sabendo ele que eu iria comprar o livro na Bubock para o ler fisicamente, como gosto e sempre faço (até tínhamos falado nisso, ao telefone).

E dei comigo a começar a ler um livro, cujo título é um bocado estranho – “Elvis sobre a baía de Guanabara e outras histórias”, de um autor que eu conheço muito bem, e que faz o favor de ser meu amigo – o Miguel. Li a primeira história – “Furadouro”, e li mais duas, tendo a terceira um título deveras interessante para mim, “Rua de S.Marçal”, porque foi nessa rua que eu vivi os meus primeiros quatro anos lisboetas.

E quando a terminei, dei por mim a pensar em tudo o que eu vivi nessa rua e adjacentes, e pensei que ainda um dia iria escrever sobre essa rua, também…

Talvez porque esses pensamentos me tivessem ocupado a mente, talvez por ser tarde, verifiquei que as fontes do download, tinham secado, e assim sendo, fechei o computador e fui dormir.

Como é meu hábito, o sono para mim é completamente irregular e assim acordei pelas 4 e 20 da madrugada e de imediato fui abrir o PC, não para ver algo dos blogs, do correio electrónico, ou repor o e-Mule a fazer downloads; fui deliberadamente continuar a leitura do livro do Miguel.

E não consegui parar!!!

Li tudo, tudinho e como Carneiro que sou aqui estou a dizer isto tudo e que se resume em poucas palavras: acabei de ler um dos mais belos livros que já li em toda a minha vida.

Não, não digo isto porque o Miguel é meu amigo, digo-o convictamente porque o livro é para mim, absolutamente maravilhoso.

Eu não sou um grande crítico literário e até tenho alguma inveja em ler belíssimas criticas na bloga a livros lidos, nomeadamente do Miguel.

Tenho dificuldade em dizer porque gosto ou não gosto, tenho alguma inércia de procurar trechos que evidenciem o valor de um livro, enfim, aprecio muito e fico com uma ideia precisa daquilo que vou lendo, mas sem o expressar, sem desenvolver as ideias com que fiquei.

Neste caso, estes contos são de tal maneira intensos por um lado, e tão maravilhosamente descritivos por outra, que fiquei rendido, total e inequivocamente rendido.

Seria maravilhoso deixar aqui uma impressão de cada um, mas não o farei e a obra vale pelo todo, porque não há contos melhores ou piores, são todos bons e devem ser lidos como um todo, uma laranja sumarenta e doce, com os seus gomos apetecíveis.

No entanto há dois contos que realço, e por razões diversas.

Um é “Chez Toi” por aquilo que ele representa para o Miguel; é um conto muito pessoal, o mais pessoal de todos eles, atrever-me-ia mesmo a dizer.

O outro é o último – “Quatro Canções”, subjectivamente o meu preferido e objectivamente um conto memorável. Além do mais, não no desfecho, mas no seu início, tem muito a ver com vivências minhas… Para finalizar faço um apelo: por favor leiam este livro!

É imprescindível para qualquer pessoa que goste de ler, para quem tiver sensibilidade, para quem goste de sentimentos e de formas diversas de os viver.

E lanço desde já aqui um desafio, ao João e ao Luís, que em boa hora “deram à luz” este livro, para num futuro próximo, numa data a combinar com o Miguel, (e depois de eu e mais algumas pessoas terem adquirido o livro físico), de fazer um jantar de apresentação formal deste livro.

Não será um jantar de blogs, de forma alguma, mas sim um encontro que tem como objectivo único reunir pessoas que tenham lido e gostado deste livro e também , é óbvio daquelas pessoas que estejam interessadas em lê-lo.

Contem comigo, e decerto com a Margarida para pormos esta iniciativa de pé.

quinta-feira, 23 de maio de 2013

Um vídeo e um livro

Estava-me a preparar para deixar aqui uma postagem sobre um

daqueles livrinhos da sempre interessante colecção “& etc”, que acabei de

ler, da autoria de José António Almeida, do qual já tinha lido da mesma

colecção outro livro, só de poesia – “Obsessão”, quando vi aqui,

um vídeo que me assustou e repugnou, com uma entrevista a uma tal Drª. Madalena

Fontoura, presumo que seja psicóloga e que não resisto em trazer aqui e para o

qual peço a vossa especial atenção, já que entre outras preciosidades, esta doutora

afirma que é normal as crianças terem pequenos desvios quando são pequenas e

ficam com a ideia de que são homossexuais, e depois muito mal influenciadas por

adultos pérfidos acabam por entrar nesse mundo, de onde saem fragilizados e

que têm dificuldade em sair dele…mas conseguem, claro, com a ajuda de pessoas esclarecidas como ela.

Em comparação, José António Almeida, apresenta-nos neste seu livro, de nome “O Casamento sempre foi gay e nunca triste”,

uma primeira parte com alguns pequenos textos em que procura explicar a problemática de ser ao mesmo tempo homossexual e católico, nos tempos de uma Igreja conservadora e retrógrada, aliás na linha das três grandes religiões monoteístas – cristianismo, judaísmo e islamismo.

Escolhi um texto que me parece muito correcto e que a drª. Madalena Fontoura deveria ler para tentar perceber porque é que ela é tão ignorante.

“Um homossexual tem de abrir dentro e fora de si um espaço para poder ser. Esse espaço interior de construção de si mesmo e essa projecção de um mundo de possibilidade fora de si exigem-lhe recursos extraordinários. Enquanto os heterossexuais encontram um mundo pronto-a-vestir, os homossexuais têm de construir a estrada para poder circular, essa via que lhes permita avançar na direcção do futuro. Esta ausência de perspectivação do futuro creio que é o maior problema com que se deparam os adolescentes que se descobrem com uma orientação sexual diversa da maioritária. E como podem falar livremente de homossexualidade num mundo social, familiar e religioso onde a homossexualidade era ainda em tempos muito recentes um tabu ou um assunto marcado com o ferrete da ignomínia? E, sobretudo, como falar disso no meio de desertos de intensa solidão afectiva? Como viver de escassa meia dúzia de carícias e de beijos trocados em noites que, para o mundo dos outros, nunca existiriam?”

Note-se que José António Almeida é um poeta e o resto deste pequeno livro é preenchido com alguns poemas, que e na minha opinião, estão num patamar inferior às reflexões que deixa anteriormente nos textos que escreve.

Publicada por

João Roque

à(s)

14:45

41 comentários:

Enviar a mensagem por emailDê a sua opinião!Partilhar no TwitterPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest

Etiquetas:

afectos,

blogosfera,

cidadania,

conceitos,

GLBT,

literatura,

partilhas,

personalidades,

poesia,

Portugal e os portugueses,

publicações,

religião,

saúde,

vida,

vídeo

sexta-feira, 17 de maio de 2013

Dia Mundial contra a homofobia

Hoje comemora-se o Dia Mundial contra a homofobia. Apesar de

discordar da vulgarização destes “dias mundiais”, a propósito de tudo e de

nada, a maior parte das vezes com fins meramente consumistas, há excepções e

esta é uma delas.

A homofobia é um preconceito contra os homossexuais que existe por este mundo fora, está generalizado e é essencialmente baseado num

desconhecimento total do que é ser-se homossexual. Ainda hoje se acredita que

quem é homossexual, o é por opção própria, e se condena quem tem essa orientação

sexual como se isso fosse uma doença, como antigamente era considerada.

Todo o ser humano tem o direito de amar quem muito bem

entender e se no chamado mundo desenvolvido, quer a nível dos Estados, quer a

nível das Organizações, se têm dado importantes passos para a igualdade, ainda

há muitos países em que tal não é consentido e até é punido.

Mas uma coisa são as leis e outra é o comportamento dos

cidadãos comuns e é neste campo que é necessário lutar, mostrando que um

homossexual é um ser normal, com os mesmos deveres e direitos que qualquer outro, apenas tem uma orientação sexual

diferente e que não escolheu.

Eu sempre procurei com a minha forma habitual de encarar a vida, e nunca recusando a minha condição de homossexual, ser um

exemplo de que se pode ter uma vida normal, sendo homossexual: quer na família,

na sociedade, nos que me são queridos, sou o que realmente sou e tenho orgulho

de ser apontado não como um indivíduo nocivo socialmente, mas sim com o

respeito que um comportamento cívico correcto merece.

Porque há muito a fazer neste campo, mostro aqui uma muito

original animação em vídeo sobre este assunto, que foca a vida de um rapaz que

tem como toda a gente os seus sonhos, os seus gostos e que é confrontado com a

realidade de ser diferente, e aparecem os medos e aparecem as críticas, mas a

vida de cada um é muito mais importante, a felicidade intima de não ceder ao

medo e à mentira só para se estar de bem com a sociedade prevalece.

É um excelente vídeo para reflectir.

domingo, 12 de maio de 2013

Bullying

Sem grandes explicações de texto, limito-me aqui a deixar o testemunho de um polémico vídeo realizado pelo jovem realizador canadiano Xavier Nolan.

É na realidade um vídeo muito violento, talvez excessivo, mas que se justifica perante a violência e o excesso em que o bullying se está a transformar em tantas escolas de todo o mundo.

O filme pretende desta forma protestar contra o bullying homofóbico no âmbito do ensino.

Vale a pena ler os dois comentários que acompanham o vídeo.

É na realidade um vídeo muito violento, talvez excessivo, mas que se justifica perante a violência e o excesso em que o bullying se está a transformar em tantas escolas de todo o mundo.

O filme pretende desta forma protestar contra o bullying homofóbico no âmbito do ensino.

Vale a pena ler os dois comentários que acompanham o vídeo.

segunda-feira, 22 de abril de 2013

E a propósito...

É uma curiosa coincidência, e afirmo-o em absoluto, que no dia de ontem, me chegaram "às mãos" duas curtas metragens, que não sendo umas obras primas, são muito interessantes e principalmente apareceram no momento certo, pois elas "documentam" de alguma forma o que foi dito no vídeo da postagem anterior, sobre o sexo anal.

Não estou a fazer aqui no blog uma dissecação sobre o assunto, apenas pus aquele vídeo por me ter parecido de certa forma "didáctico". Agora caem-me do céu estes dois vídeos que peço interpretem apenas como referi de início, uma feliz coincidência.

É curioso também uma outra questão e que não foi uma opção: ambas as curtas se passam na esfera heterossexual...

Apreciem e digam da vossa justiça.

Não estou a fazer aqui no blog uma dissecação sobre o assunto, apenas pus aquele vídeo por me ter parecido de certa forma "didáctico". Agora caem-me do céu estes dois vídeos que peço interpretem apenas como referi de início, uma feliz coincidência.

É curioso também uma outra questão e que não foi uma opção: ambas as curtas se passam na esfera heterossexual...

Apreciem e digam da vossa justiça.

sexta-feira, 19 de abril de 2013

Anal Sex

Não, não é engano, é mesmo este o título do post

E também o título do vídeo que aqui deixo.

Desengane-se contudo quem julgue vir a encontrar nesta postagem conteúdo menos próprio.

É tão só um vídeo que pretende mostrar que muitas vezes se fazem conexões indevidas e que aquilo que parece ser um "vício homossexual" é afinal apenas sexo! Exactamente como tantas outras formas de o fazer, e de dar prazer a quem o pratica,

Afinal, é para reflectir...

“John Corvino addresses those who seem to think there’s nothing more to gay sex than anal sex and explains how squeamish visceral reactions can sometimes masquerade as moral judgments.

Dr. John Corvino, also known as the “Gay Moralist,” is a writer, speaker, and philosophy professor at Wayne State University in Detroit. He is the author of What’s Wrong with Homosexuality? and the co-author (with Maggie Gallagher) of Debating Same-Sex Marriage, both from Oxford University Press

E também o título do vídeo que aqui deixo.

Desengane-se contudo quem julgue vir a encontrar nesta postagem conteúdo menos próprio.

É tão só um vídeo que pretende mostrar que muitas vezes se fazem conexões indevidas e que aquilo que parece ser um "vício homossexual" é afinal apenas sexo! Exactamente como tantas outras formas de o fazer, e de dar prazer a quem o pratica,

Afinal, é para reflectir...

“John Corvino addresses those who seem to think there’s nothing more to gay sex than anal sex and explains how squeamish visceral reactions can sometimes masquerade as moral judgments.

Dr. John Corvino, also known as the “Gay Moralist,” is a writer, speaker, and philosophy professor at Wayne State University in Detroit. He is the author of What’s Wrong with Homosexuality? and the co-author (with Maggie Gallagher) of Debating Same-Sex Marriage, both from Oxford University Press

domingo, 31 de março de 2013

Running with Scissors

Baseado nas memórias pessoais de Augusten Burroughs, “Running with Scissors” é uma história mordaz e divertida, corajosa e tocante sobre sobreviver a uma infância absolutamente estranha.

Realizado por Ryan Murphy em 2006, recebeu em Portugal o nome de “Recortes da minha vida” e penso que tenha sido exibido comercialmente.

A mãe de Augusten (Annette Bening) é uma mulher de personalidade bipolar com aspirações frustradas de vir a ser poeta, cujo casamento com o seu pai (Alec Baldwin) está à beira da ruína. Pouco depois ela é acompanhada por um excêntrico psicólogo, o Dr.Finch (Brian Cox), enquanto Augusten (Joseph Cross) é deixado a cargo da peculiar família deste, incluindo uma filha muito reservada (Gwineth Paltrow). Abandonado pelos seus paise adoptado pelos Finch, ele descobrirá grandes afinidades com a filha mais nova, Natalie (Evan Rachel Wood) e uma figura maternal na sofredora mulher de Finch, Agnes (Jill Clayburgh).Registando constantemente os acontecimentos da sua vida no seu diário, como forma de os enfrentar, Augusten dá por si a rejeitar a escola, a aprender o significado do amor com um homem mais velho (Joseph Fiennes) e a ter de tomar grandes decisões apenas com 15 anos.

Apenas vi este filme agora, após ter lido o livro, com o mesmo nome do escritor americano Augusten Burroughs

o qual muito me entusiasmou e quando soube que havia um filme baseado no livro, apressei-me a arranjá-lo e vê-lo, embora soubesse à partida que essa adaptação ficaria como ficou bastante aquém do livro. Para quem não leu o livro, o filme é à mesma bom, mas é muito difícil transpor para imagens toda a trama do livro e o que mais me “incomodou” é que o filme é sempre muito mais “dramático” do que o livro, que tem partes até bastante divertidas; também seria impossível desenvolver mais algumas das personagens, quer das faladas aqui quer de outras que nem menciono. Aceito até que o filme por si só, pareça algo confuso a quem não leu o livro. As interpretações são brilhantes num cast muito equilibrado, e que tem em Annete Bening, Brian Cox e Jill Claybourgh os melhores desempenhos, embora todos os outros estejam muito bem.

Auguste Burroughs é um autor que me está a agradar sobremaneira. Este é o segundo livro que li dele, sendo o primeiro “Efeitos Secundários”. Deveria ter lido este “Correr com tesouras” em primeiro lugar, pois teria ainda gostado mais de “Efeitos Secundários”, embora não haja uma relação directa entre ambos; mas como este livro é uma colectânea de pequenas e muito divertidas histórias, se eu conhecesse a infância e juventude de Augusten em primeira mão ainda teria gostado mais.

A seguir a “Correr com tesouras”, Burroughs escreveu “ A Seco”

em que fala do seu alcoolismo já em Nova York, ao qual se seguiu “Pensamento

mágico”. Só depois deste escreveu “Efeitos Secundários” e finalmente, apareceu

um dos seus mais celebrados livros “ À mesa com o lobo” que poderá ser

considerado uma prequela de “Correr com Tesouras”, em que ele descreve o seu

relacionamento com o seu problemático pai.

Talvez uma das razões porque me agrada tanto este autor seja

por todos os seus livros o terem a si próprio como centro das histórias, muito

no estilo que eu prefiro nos meus pequenos escritos.

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

Consecuente

A vida acontece e toda a gente que passa na nossa vida leva alguma coisa de nós.

Alguns levam mesmo tudo.

Consequência de se viver permanentemente sobre o fio da navalha?

O tempo realmente cura todas as feridas? E se sim, quanto tempo demora para voltar a crescer a esperança?

"Consecuente" é uma obra de Juanma Carrillo, que resultou de uma perfomance/videoterapia ocorrida em Madrid, em Março de 2010 e teve a participação de 20 actores.

Juanma Carrillo é o autor de variadas curtas metragens, algumas delas bastante polémicas, com especial destaque para "Cannibales".

quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013

Dizer adeus custa tanto

Full of feathers, full of feathers lay me down

And with more feathers, more feathers stand up

On my chest, I was already on my chest

This way, the way you want both

Despair, I despair for my

Within me, within me the punishment

Do not want you, I say I do not want you

And at night, I dream of you at night

If you think that one day I shall die

In desperation I have to you do not see

I extend my shawl, I extend my shawl on the floor

I extend my shawl and let me sleep

If I knew, if I knew that dying

Thou hast me, thou hast me crying

On a tear, a tear by your

What joy would kill me

segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

Pawel Kuczynski

O artista polaco Pawel Kuczynski é um génio na arte das ilustrações críticas. As suas obras remetem-nos para factos históricos e sociais, como a fome, o trabalho infantil, a exploração, a corrupção política, a desigualdade social e a guerra.

O artista já ganhou diversos prémios internacionais.

Vejamos algumas delas

Vejamos algumas delas

sábado, 26 de janeiro de 2013

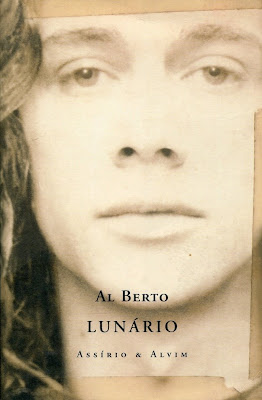

Al Berto

Al Berto, pseudónimo de Alberto Raposo Pidwell Tavares (Coimbra, 11 de Janeiro de 1948 – Lisboa, 13 de Junho de 1997), foi um poeta, pintor, editor e animador cultural português.

Nascido no seio de uma família da alta burguesia (origem inglesa por parte da avó paterna). Um ano depois foi viver para o Alentejo. O pai morre cedo, num desastre de viação. Em Sines passa toda a infância e adolescência até que a família decide enviá-lo para o estabelecimento de ensino artístico Escola António Arroio, em Lisboa.

A 14 de Abril de 1967, refractário militar, mudou-se para a Bélgica, onde estudou pintura na École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels (La Cambre), em Bruxelas.. Após concluir o curso, decide abandonar a pintura em 1971 e dedicar-se exclusivamente à escrita.

Regressa a Portugal a 17 de Novembro de 1974 e aí escreve o primeiro livro inteiramente na língua portuguesa, "À Procura do Vento num Jardim d'Agosto".

"O Medo", uma antologia do seu trabalho poético desde 1974 a 1986, é editado pela primeira vez em 1987. Este veio a tornar-se no trabalho mais importante da sua obra e o seu definitivo testemunho artístico, sendo adicionados em posteriores edições novos escritos do autor, mesmo após a sua morte.

As únicas excepções são os seus últimos livros de poemas “Horto de Silêncio”(1997), e “Degredo no Sul” (publicado apenas em 2007).

A 10 de Junho de 1992 foi feito Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Deixou ainda textos incompletos para uma ópera, para um livro de fotografia sobre Portugal e uma «falsa autobiografia», como o próprio autor a intitulava.

Morreu de linfoma.

Em 2009 a Companhia de Teatro O Bando estreia no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa um espectáculo intitulado A Noite a partir de Lunário, Três cartas da memória das Índias, Apresentação da noite, O Medo, À procura do vento num jardim d'Agosto e Dispersos.

Além da poesia, Al Berto deixa-nos em prosa: “À Procura do Vento num Jardim d’Agosto” – “Meu Fruto de Morder” – “Todas as Horas” - “Lunário” - “O Anjo Mudo” - “Dispersos” e “Diários” (publicado no final do ano passado).

É também autor de uma peça de teatro, “Apresentação da Noite” e de um livro de Desenhos, “Projectos de 1969”.

Em 1988 foi galardoado com o Prémio Pen Club de Poesia, pela obra “O Medo”.

Acabei de ler os meus primeiros livros de Al Berto: "Horto de Incêndio" (poesia) e "Lunário" (prosa).

Quanto a "Horto de Incêndio", e eu não posso fazer comparação com os seus outros livros de poesia, pois este é o único que li, achei-o surpreendentemente belo e...triste. Escrito muito pouco tempo antes da sua morte, ele antecipa-a e prepassa por todo o livro uma atmosfera de desapego da vida e a preparação para efrentar o destino que estava próximo.

Poderia escolher variados poemas, pois o tema, com variações, está claro, está sempre presente.

Escolhi este, pois o achei sublime:

recado

Nascido no seio de uma família da alta burguesia (origem inglesa por parte da avó paterna). Um ano depois foi viver para o Alentejo. O pai morre cedo, num desastre de viação. Em Sines passa toda a infância e adolescência até que a família decide enviá-lo para o estabelecimento de ensino artístico Escola António Arroio, em Lisboa.

A 14 de Abril de 1967, refractário militar, mudou-se para a Bélgica, onde estudou pintura na École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels (La Cambre), em Bruxelas.. Após concluir o curso, decide abandonar a pintura em 1971 e dedicar-se exclusivamente à escrita.

Regressa a Portugal a 17 de Novembro de 1974 e aí escreve o primeiro livro inteiramente na língua portuguesa, "À Procura do Vento num Jardim d'Agosto".

"O Medo", uma antologia do seu trabalho poético desde 1974 a 1986, é editado pela primeira vez em 1987. Este veio a tornar-se no trabalho mais importante da sua obra e o seu definitivo testemunho artístico, sendo adicionados em posteriores edições novos escritos do autor, mesmo após a sua morte.

As únicas excepções são os seus últimos livros de poemas “Horto de Silêncio”(1997), e “Degredo no Sul” (publicado apenas em 2007).

A 10 de Junho de 1992 foi feito Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Deixou ainda textos incompletos para uma ópera, para um livro de fotografia sobre Portugal e uma «falsa autobiografia», como o próprio autor a intitulava.

Morreu de linfoma.

Em 2009 a Companhia de Teatro O Bando estreia no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa um espectáculo intitulado A Noite a partir de Lunário, Três cartas da memória das Índias, Apresentação da noite, O Medo, À procura do vento num jardim d'Agosto e Dispersos.

Além da poesia, Al Berto deixa-nos em prosa: “À Procura do Vento num Jardim d’Agosto” – “Meu Fruto de Morder” – “Todas as Horas” - “Lunário” - “O Anjo Mudo” - “Dispersos” e “Diários” (publicado no final do ano passado).

É também autor de uma peça de teatro, “Apresentação da Noite” e de um livro de Desenhos, “Projectos de 1969”.

Em 1988 foi galardoado com o Prémio Pen Club de Poesia, pela obra “O Medo”.

Acabei de ler os meus primeiros livros de Al Berto: "Horto de Incêndio" (poesia) e "Lunário" (prosa).

Quanto a "Horto de Incêndio", e eu não posso fazer comparação com os seus outros livros de poesia, pois este é o único que li, achei-o surpreendentemente belo e...triste. Escrito muito pouco tempo antes da sua morte, ele antecipa-a e prepassa por todo o livro uma atmosfera de desapego da vida e a preparação para efrentar o destino que estava próximo.

Poderia escolher variados poemas, pois o tema, com variações, está claro, está sempre presente.

Escolhi este, pois o achei sublime:

recado

ouve-me

que o dia te seja limpo e

a cada esquina de luz possas recolher

alimento suficiente para a tua morte

vai até onde ninguém te possa falar

ou reconhecer — vai por esse campo

de crateras extintas — vai por essa porta

de água tão vasta quanto a noite

deixa a árvore das cassiopeias cobrir-te

e as loucas aveias que o ácido enferrujou

erguerem-se na vertigem do voo — deixa

que o outono traga os pássaros e as

abelhas

para pernoitarem na doçura

do teu breve coração — ouve-me

que o dia te seja limpo

e para lá da pele constrói o arco de sal

a morada eterna — o mar por onde fugirá

o etéreo visitante desta noite

não esqueças o navio carregado de lumes

de desejos em poeira — não esqueças o ouro

o marfim — os sessenta comprimidos letais

ao pequeno-almoço

Já no que respeita a "Lunário", este texto é-nos oferecido como a sua

"primeira incursão"* nos domínios da prosa.

Não se trata então de um

romance, nem de uma novela, nem de contos, mas de um «micro-romance»?

É uma

narrativa composta por sete "capítulos", unidos pela presença do

"eu" narrador, Beno.

Este dá, sucessivamente, preponderância às

outras personagens, revelando-as como principais, em cada um dos diversos encontros-capítulos:

Lúcio e Gazel, o par homossexual, em «Crepúsculo», Nemú, o rapaz sem nome em

«Lua Nova», o regresso de Alba, a mãe do seu filho Silko em «Quarto

Crescente», a morte e «ressurreição» de Kid, em «Lua Cheia», a companheira de

bar Zohía em «Quarto minguante» e, por fim, a viagem e regresso de Alaíno em

«Úmbria». «Cântico» – um encontro do «eu» consigo próprio? - corresponde

a uma síntese, a reunião final dos diversos fragmentos do sujeito (os

«heterónimos»?) que – como a imagem das fotografias o repete ao longo do texto

– cada personagem representa.

Este livro é prosa sim, mas arrisco a dizer que Al Berto apenas "sabia escrever" poesia, pois todo o livro é constituído por pequenos textos que são, na realidade, poemas.

E dou dois exemplos:

"Um dia, quando a

minha memória de homem fugitivo

alcançar a idade de um deserto, debruçar-me-ei num poço e

tentarei beber o tempo esquecido do teu rosto. Estarei lucidamente

morto, eu sei, e os meus olhos já não prenderão a adolescência,

nem as imagens que dela se soltaram. E a minha cegueira surgirá

cercada por frondosas árvores e pássaros, mas não os verei mais.

O rosto, o teu rosto, já não conseguirá atrair-me para o fundo

circular do poço.

O tempo de sedução terminou. Terás de me tocar, terás de

trocar o tacto dos olhos pelo tacto dos dedos. Apenas persistirá o

jogo, a cumplicidade, e uma ténue vibração do corpo que se

perdeu contra o meu corpo.

Por isso me ergo daqui e atravesso estas imagens coladas às

paredes, e ao atravessá-las descubro que estou perdido, e

condenado também a perder-te.

Levanto-me do fundo de mim mesmo e abandono a casa, os

bens que herdei, e vou pela memória daqueles vestígios que se me

cravaram no interior das pálpebras, mas não semeio nem recolho

nada. Apenas persigo os passos que outrora abandonei pelas

cidades onde te procurei, antes mesmo de saber que existias.

E perco-me, perco-me onde a sombra dos corpos é um

sudário de melancolia sobre o mar. Mas, ainda aqui estou, quase

vivo, atento ao movimento perene de tuas mãos sobre o meu

corpo. E sem bússola, nómada até aos ossos, sigo pela noite onde

aportei, e não reconheço a casa que me destinaram para morrer."

alcançar a idade de um deserto, debruçar-me-ei num poço e

tentarei beber o tempo esquecido do teu rosto. Estarei lucidamente

morto, eu sei, e os meus olhos já não prenderão a adolescência,

nem as imagens que dela se soltaram. E a minha cegueira surgirá

cercada por frondosas árvores e pássaros, mas não os verei mais.

O rosto, o teu rosto, já não conseguirá atrair-me para o fundo

circular do poço.

O tempo de sedução terminou. Terás de me tocar, terás de

trocar o tacto dos olhos pelo tacto dos dedos. Apenas persistirá o

jogo, a cumplicidade, e uma ténue vibração do corpo que se

perdeu contra o meu corpo.

Por isso me ergo daqui e atravesso estas imagens coladas às

paredes, e ao atravessá-las descubro que estou perdido, e

condenado também a perder-te.

Levanto-me do fundo de mim mesmo e abandono a casa, os

bens que herdei, e vou pela memória daqueles vestígios que se me

cravaram no interior das pálpebras, mas não semeio nem recolho

nada. Apenas persigo os passos que outrora abandonei pelas

cidades onde te procurei, antes mesmo de saber que existias.

E perco-me, perco-me onde a sombra dos corpos é um

sudário de melancolia sobre o mar. Mas, ainda aqui estou, quase

vivo, atento ao movimento perene de tuas mãos sobre o meu

corpo. E sem bússola, nómada até aos ossos, sigo pela noite onde

aportei, e não reconheço a casa que me destinaram para morrer."

e um outro

"No centro da cidade, um grito. Nele morrerei,

escrevendo o que a vida me deixar. E sei que cada palavra escrita é um dardo

envenenado, tem a dimensão de um túmulo, e todos os teus gestos são uma

sinalização em direcção à morte - embora seja sempre absurdo morrer. Mas hoje,

ainda longe daquele grito, sento-me na fímbria do mar. Medito no meu regresso.

Possuo para sempre tudo o que perdi. E uma abelha pousa no azul do lírio, e no

cardo que sobreviveu à geada. Penso em ti. Bebo, fumo, mantenho-me atento, absorto

- aqui sentado, junto à janela fechada. Ouço-te ciciar amo-te pela primeira

vez, e na ténue luminosidade que se recolhe ao horizonte acaba o corpo. Recolho

o mel, guardo a alegria, e digo-te baixinho: «Apaga as estrelas, vem dormir

comigo no esplendor da noite do mundo que nos foge»."

*os dois primeiros livros de prosa, anteriores a “Lunário”,

estão incluídos na compilação “O Medo”, pelo que “Lunário” é sim, a primeira

obra em prosa publicada autonomamente (1988).

terça-feira, 22 de janeiro de 2013

Um livro...uma ideia...um outro livro

Acabei de ler um livro de ensaio, género que há muito não

lia, e que devo confessar, não me é muito apelativo. Prefiro a ficção, a

poesia, as biografias e os romances históricos; mas este era um livro especial

que eu precisava de ler, e não dei o tempo por mal empregue.

Trata-se da obra “Homossexualidade – Uma História” (1995), da autoria do polifacetado autor inglês Colin Spencer. Este escritor escreveu sobre diversos temas – Ficção, Ensaio, Teatro, Livros de Culinária, e foi também desenhador.

Além deste título, escreveu no ano seguinte, um outro ensaio sobre a homossexualidade (“O Kama Sutra Gay”).

Não sendo uma obra prima e sendo um livro ambicioso, pois não é fácil falar da homossexualidade desde a Pré História até aos nossos dias, terá algumas justificadas lacunas, mas o essencial está lá, desde os tempos em que a homossexualidade (este termo só começou a ser utilizado no século XIX) era considerada normal – Grécia, certos períodos durante o Império Romano, e outras civilizações antigas, incluindo as do extremo oriente e as pré-colombianas, algumas repúblicas renascentistas, mas também e sobretudo da enorme perseguição que quase sempre, ao longo dos séculos, lhe foi movida, a começar pelos judeus, que através da religião lhe moveram uma contínua luta.

Aliás, ainda hoje, grande parte dos argumentos da religião cristã, contra a homossexualidade, se baseiam em textos bíblicos insertos no Antigo Testamento e em S.Paulo. Basta lembrar o exemplo do texto sobre Sodoma e Gomorra…

Não vou entrar em pormenores sobre todo o texto do livro, eles são muitos, apenas recordar que a homofobia tem grandes e profundas raízes no passado e chegou até nós, na actualidade, pese embora as grandes conquistas que se têm feito, neste campo, nos últimos tempos.

Aliás, uma das lacunas (natural) deste livro, é que tendo sido escrito em 1995, a época desde então até hoje (quase 30 anos) tem sido aquela em que mais se tem implementado em variados países desenvolvidos, do Ocidente, uma visão muito mais aceite desta situação.

Uma coisa é fácil de concluir: apesar de ser a homossexualidade não uma opção, mas uma questão genética, e de ainda hoje haver países que a consideram um crime que leva até à pena de morte, aquilo porque passaram os nossos antepassados pelo facto de serem homossexuais foi algo de terrível e com consequências absolutamente abomináveis, como por exemplo no tempo da Inquisição. No nosso país, no mundo ocidental de uma forma genérica, os dias que correm, são, na defesa dos direitos homossexuais e no reconhecimento da sua existência um quase paraíso por comparação com esses tempos.

Aproveito esta postagem para chamar a atenção para o aparecimento no nosso país de uma editora bastante original, ideia do João Máximo e do Luís, cujo nome é Index ebooks, que aproveitando a vaga das novas tecnologias com o aparecimento e crescimento dos ebooks, têm editado alguns livros de temática LGBT, incluindo algumas traduções de obras importantes, sem edição normal em Portugal; é um trabalho notável que pode ir sendo seguida no blog do João e do Luís.Não sendo uma obra prima e sendo um livro ambicioso, pois não é fácil falar da homossexualidade desde a Pré História até aos nossos dias, terá algumas justificadas lacunas, mas o essencial está lá, desde os tempos em que a homossexualidade (este termo só começou a ser utilizado no século XIX) era considerada normal – Grécia, certos períodos durante o Império Romano, e outras civilizações antigas, incluindo as do extremo oriente e as pré-colombianas, algumas repúblicas renascentistas, mas também e sobretudo da enorme perseguição que quase sempre, ao longo dos séculos, lhe foi movida, a começar pelos judeus, que através da religião lhe moveram uma contínua luta.

Aliás, ainda hoje, grande parte dos argumentos da religião cristã, contra a homossexualidade, se baseiam em textos bíblicos insertos no Antigo Testamento e em S.Paulo. Basta lembrar o exemplo do texto sobre Sodoma e Gomorra…

Não vou entrar em pormenores sobre todo o texto do livro, eles são muitos, apenas recordar que a homofobia tem grandes e profundas raízes no passado e chegou até nós, na actualidade, pese embora as grandes conquistas que se têm feito, neste campo, nos últimos tempos.

Aliás, uma das lacunas (natural) deste livro, é que tendo sido escrito em 1995, a época desde então até hoje (quase 30 anos) tem sido aquela em que mais se tem implementado em variados países desenvolvidos, do Ocidente, uma visão muito mais aceite desta situação.

Uma coisa é fácil de concluir: apesar de ser a homossexualidade não uma opção, mas uma questão genética, e de ainda hoje haver países que a consideram um crime que leva até à pena de morte, aquilo porque passaram os nossos antepassados pelo facto de serem homossexuais foi algo de terrível e com consequências absolutamente abomináveis, como por exemplo no tempo da Inquisição. No nosso país, no mundo ocidental de uma forma genérica, os dias que correm, são, na defesa dos direitos homossexuais e no reconhecimento da sua existência um quase paraíso por comparação com esses tempos.

Por outro lado, tiveram uma ideia muito interessante e que está apenas a dar os primeiros passos e que será a compilação de um Dicionário de Literatura Gay Portuguesa.

Para tal efeito, foi por eles criado um grupo no site goodreads, (que eu aconselho vivamente a quem gosta de ler) e que se chama precisamente “Literatura Gay Portuguesa”, onde os aderentes podem ir acrescentando livros que conheçam e caibam no âmbito do grupo. Por ora, apenas estão inscritos neste grupo, além do João e do Luís, a Margarida, o Miguel e eu próprio. Seria muito interessante que mais pessoas aderissem e contribuíssem com o acrescentar de obras, o debate de críticas e ideias, pois tudo isso é importante para o aparecimento futuro desse Dicionário.

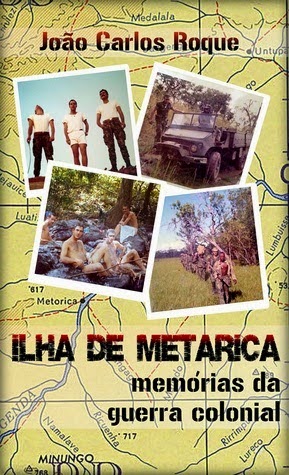

sábado, 5 de janeiro de 2013

Nunes

O Sad Eyes, além das três edições dos contos Pixel, cuja

última edição subordinada aos temas Natal e LGBT, está agora em fase de

votação, lançou um outro desafio, a que deu o nome “The Book of Distance” e que

consiste na escrita de pequenas histórias, que não têm ligação entre si e que

de alguma forma sugiram distância. Essas histórias serão nove, o número de

letras da palavra DISTÂNCIA, e cada uma delas terá um título começado com a

letra correspondente. O próprio Sad escolheu, e bem o Arrakis para o primeiro

conto, que corresponde à letra D, e depois cada um, escolhe o autor da história

seguinte, evidentemente com um título começado pela letra respectiva,

respeitando a sequência. As histórias são manuscritas num caderno pequenino,

que vai andando de mão em mão, até ser devolvido pelo autor da última história

ao Sad.

Sucede que após a quarta história, escrita pelo K, este

muito gentilmente convidou-me para escrever a história seguinte; mas eu estava

naquele período de pausa do blog, e com pena, declinei o mesmo. Mas parece eu estava

mesmo fadado que teria que escrever uma das histórias, e o Miguel, conseguiu “dar-me

a volta” e aqui estou com a história correspondente ao N.

É uma história real, como quase sempre são as minhas

histórias, passou-se comigo e as outras duas personagens são reais (apenas com

os nomes alterados) e está baseada num

dos episódios daquela minha saga “A guerra cá do João” que publiquei já há

bastante tempo. A noção de distância, nesta história não é apenas baseada em

ter como cenário um local distante, mas principalmente uma distância

(distanciamento) que tem que haver na hierarquização militar.

Só para terminar e antes de aqui colocar a história, fico

muito satisfeito de poder comunicar que o próximo autor, da história começada

por C, será o Paulo (Zoninho) do blog “Felizes Juntos”, que estou certo dará uma

excelente colaboração a esta ideia que o Sad em boa hora teve.

Nunes era um jovem furriel operacional da companhia que eu comandava, no Niassa moçambicano, para onde tinha sido enviado. Lá longe, e numa rendição individual, fui encontrar 200 homens que nunca tinha visto antes e que a partir daí, iria comandar; eram quase todos de raça negra, da chamada “incorporação local”, ou seja, oriundos da própria colónia, incluindo mesmo alguns brancos, alferes, furriéis e cabos. Do continente não éramos mais que 20, todos brancos, dois alferes, os sargentos, alguns (poucos) furriéis e cabos e até um que outro soldado com especialidades menos comuns, como os que tratavam dos barcos pneumáticos nos quais fazíamos a travessia do Lugenda para a outra margem, onde decorriam quase todas as operações.

Eu sentia-me muito só, pois embora por feitio fosse muito comunicativo, tinha como obrigação não estabelecer amizades ou contactos privilegiados com quer que fosse, pois na vida militar e numas condições de vida, assim precárias, isolados do mundo, sem população num raio de 100 kms, o comandante tinha que ser o garante de uma hierarquização, mais necessária do que desejada; sim, havia convívio, mas não ultrapassava os limites que os factos impunham.

Por outro lado, a minha condição de homossexual estava ainda numa fase que não era plena e total, e tinha perfeita consciência que não seria ali que iria ter qualquer tipo de relação sexual, e nem era preciso um grande sacrifício, pois estava perfeitamente capacitado disso. Aliás, as idas com alguma regularidade a Vila Cabral, ou em menor escala, a Nampula permitiam-me, nessas alturas “carregar baterias”. E também nunca olhei nenhum homem sob o meu comando, segundo um ponto de vista sexual; havia dois ou três bastante dentro do meu padrão de gosto pessoal, mas nada mais que isso.

Sabia, isso sim, que havia homossexuais na companhia, pois que alguns, não muitos, tinham aquele “não sei o quê”, que os homossexuais sentem em relação aos restantes homens, mas nunca se tinha visto ou falado em ninguém a ser conhecido por comportamentos homossexuais.

Até que um dia, (há sempre um dia), estava eu no “parrot”(*)que servia de refeitório a oficiais e sargentos e vi um livro, cujas capas estavam forradas, em cima de uma mesa e peguei nele; era um livro que já tinha lido, “As Amizades Particulares” do Roger Peyrefitte, bem conhecido na então muito incipiente literatura homossexual. E curiosamente, algumas das partes mais “interessantes” estavam sublinhadas a lápis.

Estava a folhear interessadamente o livro, vendo esses sublinhados, quando entrou o furriel Nunes, um bocado apressado e parou aterrado ao ver-me com o livro na mão; vi logo de imediato que o livro era dele e para o pôr à vontade disse-lhe que conhecia o livro , que o achava interessante, principalmente as partes sublinhadas; não poderia ter sido mais directo, mas tudo sucedeu sem uma intenção real de interesse pelo rapaz, que até era bem apessoado, e sim de o sossegar pois ele estava quase em pânico. O facto é que realmente lhe disse implicitamente que era homossexual e notei o alívio com que ficou.

Uns dias mais tarde, o Nunes que era “sabidote”, de uma forma respeitosa, perguntou-me se eu era realmente homossexual e eu disse-lhe que sim, não menti. Abri uma torneira, pois o Nunes logo me foi dizendo que já havia estado com a,b,c,d, eu sei lá o abecedário inteiro…e só nessa altura me capacitei do “perigo” que corria de ficar a fazer parte do abecedário, o que não era aflitivo, pois pelos vistos, quase todos os elementos brancos da companhia já tinham tido experiências homossexuais, mas sendo eu o comandante, não estava nada interessado em transformar a minha companhia numa companhia de “homens com gostos diferenciados” para não usar termos grosseiros…

Mas o Nunes e por iniciativa própria, assegurou-me que nunca me exporia e que tudo o que já se tinha passado entre ele e outros, tinha sido feito com o necessário recato.

O que é um facto é que, visto o Nunes estar a par da minha situação, e porque sempre fui muito oportuno e rápido na forma de agir, em tais circunstâncias, sugeri ao rapaz que nas noites em que estivesse escalado para fazer rondas às sentinelas, passasse pela minha cabana – eu era o único a ter o privilégio de dormir sozinho, sem ser em camaratas – para “conversarmos um pouco”… Convite aceite, e assim passei a ter periodicamente direito a um muito agradável convívio sexual e que ninguém mais soube.

Tive a certeza disso, quando já com a guerra acabada, vim a conhecer melhor, aqui em Lisboa o Martins, alferes lá na companhia e que teve há tempos um bar e depois um restaurante no Bairro Alto e com quem muito conversei aqui sobre esses tempos que lá passámos. Ao falar casualmente no Nunes, ele descaiu-se e disse-me que tinha tido relações com ele lá, coisa que eu nunca soube, e quando eu lhe confessei que o mesmo se passara comigo, ele quase não quis acreditar…

Falámos então de alguns homens que ele, Martins, tinha conhecido sexualmente na companhia e daí concluí mesmo, e depois de ter visto o que vi em Vila Cabral, Nampula e Beira, de que uma grande maioria dos homens que fizeram a guerra colonial, tiveram lá experiências homossexuais.

O Martins e eu tornámos-mos bons amigos, mas nunca houve sexo entre nós e uma bela noite estávamos os dois num bar gay daqui de Lisboa, a beber um copo, quando apareceu…o Nunes! Que festança fizemos, o que rimos e o que falámos, os três até de manhã. O Nunes morava no Norte, tinha vindo a Lisboa de fim de semana e perdi-lhe o rasto. Até mesmo o Martins, deixou o restaurante do Bairro Alto e nunca mais o vi… Distâncias…

(*)Parrot

sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

Words

Três frases, palavras encadeadas por alguém que lhes vê sentido:

1...“A vida não é esperar que a tempestade acabe; mas sim aprender a dançar à chuva.”

Autor desconhecido

2...“Ninguém que mereça ser possuído o será alguma vez por inteiro.”

Sara Teasdale

3...“Amor é uma palavra abrangente e muito cómoda que utilizamos para disfarçar as razões complicadas que nos levam a querer o apoio de outra pessoa.”

Frank Ronan

A primeira é de difícil execução. Não sei quem é o autor, mas decerto será alguém que vê a vida de uma forma prática e optimista. Mas dançar à chuva não tem aqui o significado lúdico da dança do Gene Kelly.

A segunda, da autoria de uma poetisa americana que viveu nos finais do século XIX, princípios do século XX tem algo de presunção nas suas palavras. (Não ver a frase num contexto diferente, como se fosse daquela interessante série do Sad Eyes - frases que poderiam ser gays...)

Finalmente a mais polémica, mas que merece uma profunda reflexão. Está no primeiro livro de Frank Ronan, do qual conheço toda a obra e que curiosamente, sendo ele gay e todos os restantes livros foquem de uma forma mais ou menos acentuada as questões ou as personagens homossexuais, neste não tem uma palavra sobre esse tema. Foi curiosamente o livro dele de que mais gostei e chama-se "Os Homens que Amaram Evelyn Cotton".

Gostaria de ter aqui opiniões sobre estas frases, principalmente sobre a última. Eu concordo apenas parcialmente com ela.

1...“A vida não é esperar que a tempestade acabe; mas sim aprender a dançar à chuva.”

Autor desconhecido

2...“Ninguém que mereça ser possuído o será alguma vez por inteiro.”

Sara Teasdale

3...“Amor é uma palavra abrangente e muito cómoda que utilizamos para disfarçar as razões complicadas que nos levam a querer o apoio de outra pessoa.”

Frank Ronan

A primeira é de difícil execução. Não sei quem é o autor, mas decerto será alguém que vê a vida de uma forma prática e optimista. Mas dançar à chuva não tem aqui o significado lúdico da dança do Gene Kelly.

A segunda, da autoria de uma poetisa americana que viveu nos finais do século XIX, princípios do século XX tem algo de presunção nas suas palavras. (Não ver a frase num contexto diferente, como se fosse daquela interessante série do Sad Eyes - frases que poderiam ser gays...)

Finalmente a mais polémica, mas que merece uma profunda reflexão. Está no primeiro livro de Frank Ronan, do qual conheço toda a obra e que curiosamente, sendo ele gay e todos os restantes livros foquem de uma forma mais ou menos acentuada as questões ou as personagens homossexuais, neste não tem uma palavra sobre esse tema. Foi curiosamente o livro dele de que mais gostei e chama-se "Os Homens que Amaram Evelyn Cotton".

Gostaria de ter aqui opiniões sobre estas frases, principalmente sobre a última. Eu concordo apenas parcialmente com ela.

quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

"OS SEXALECENTES"

"OS SEXALECENTES"

Se estivermos atentos, podemos notar que está surgindo uma nova faixa social, a das pessoas que estão em torno dos sessenta/setenta anos de idade,

Os Sexalescentes , é a geração que rejeita a palavra "sexagenário", porque simplesmente não está nos seus planos deixar-se envelhecer.

Trata-se de uma verdadeira novidade demográfica, parecida com a que em meados do século XX, se deu com a consciência da idade da adolescência, que deu identidade a uma massa jovens oprimidos em corpos desenvolvidos, que até então não sabiam onde meter-se nem como vestir-se.

Este novo grupo humano, que hoje ronda os sessenta/setenta, teve uma vida razoavelmente satisfatória. São homens e mulheres independentes, que trabalham há muitos anos e que conseguiram mudar o significado tétrico que tantos autores deram, durante décadas, ao conceito de trabalho. Que procuraram e encontraram há muito a actividade de que mais gostavam e que com ela ganharam a vida.

Talvez seja por isso que se sentem realizados .......... Alguns nem sonham em aposentar-se.

E os que já se aposentaram gozam plenamente cada dia sem medo do ócio ou solidão. Desfrutam a situação, porque depois de anos de trabalho, criação dos filhos, preocupações, fracassos e sucessos, sabe bem olhar para o mar sem pensar em mais nada, ou seguir o voo de um pássaro da janela de um 3.º andar, ver o por do sol ..........

Neste universo de pessoas saudáveis, curiosas e activas, a mulher tem um papel destacado.

Traz décadas de experiência de fazer a sua vontade, quando as suas mães só podiam obedecer, e de ocupar lugares na sociedade que as suas mães nem tinham sonhado ocupar. Esta mulher Sexalescente sobreviveu à bebedeira de poder que lhe deu o feminismo dos anos 60. Naqueles momentos da sua juventude em que eram tantas as mudanças, parou e reflectiu sobre o que na realidade queria. Algumas optaram por viver sozinhas, outras fizeram carreiras que sempre tinham sido exclusivamente para homens, outras escolheram ter filhos, outras não, foram jornalistas, atletas, juízas, médicas, diplomatas .... Mas cada uma fez o que quis. Reconheçamos que não foi fácil e, no entanto, continuam a fazê-lo todos os dias. Algumas coisas podem dar-se por adquiridas. Por exemplo, não são pessoas que estejam paradas no tempo: a geração dos "sessenta/setenta", homens e mulheres, lida com o computador como se o tivesse feito toda a vida.

Escrevem aos filhos que estão longe e até se esquecem do velho telefone para contactar os amigos, mandam e-mails com as suas notícias, ideias e vivências.

De uma maneira geral estão satisfeitos com o seu estado civil e quando não estão, não se conformam e procuram mudá-lo.

Raramente se desfazem em prantos sentimentais.

Ao contrário dos jovens, os Sexalescentes conhecem e pesam todos os riscos. Ninguém se põe a chorar quando perde: apenas reflecte, toma nota e parte para outra .........

Os homens não invejam a aparência das jovens estrelas do desporto ou dos que ostentam um fato Armani, nem as mulheres sonham em ter as formas perfeitas de um modelo. Em vez disso, conhecem a importância de um olhar cúmplice, de uma frase inteligente ou de um sorriso iluminado pela experiência.

Hoje, as pessoas na década dos sessenta/setenta, como tem sido seu costume ao longo da sua vida, estão estreando uma idade que não tem nome. Antes seriam velhos e agora já não o são. Hoje estão de boa saúde, física e mental, recordam a juventude mas sem nostalgias parvas, porque a juventude ela própria também está cheia de nostalgias e de problemas. Celebram o sol em cada manhã e sorriem para si próprios ..........Talvez por alguma secreta razão que só sabem e saberão os que chegarem aos 60/70 no século XXI..!!

Mirian Goldenberg

(recebido hoje por mail, enviado por um sexalescente, apenas um ano mais velho que eu...)

Se estivermos atentos, podemos notar que está surgindo uma nova faixa social, a das pessoas que estão em torno dos sessenta/setenta anos de idade,

Os Sexalescentes , é a geração que rejeita a palavra "sexagenário", porque simplesmente não está nos seus planos deixar-se envelhecer.

Trata-se de uma verdadeira novidade demográfica, parecida com a que em meados do século XX, se deu com a consciência da idade da adolescência, que deu identidade a uma massa jovens oprimidos em corpos desenvolvidos, que até então não sabiam onde meter-se nem como vestir-se.

Este novo grupo humano, que hoje ronda os sessenta/setenta, teve uma vida razoavelmente satisfatória. São homens e mulheres independentes, que trabalham há muitos anos e que conseguiram mudar o significado tétrico que tantos autores deram, durante décadas, ao conceito de trabalho. Que procuraram e encontraram há muito a actividade de que mais gostavam e que com ela ganharam a vida.

Talvez seja por isso que se sentem realizados .......... Alguns nem sonham em aposentar-se.

E os que já se aposentaram gozam plenamente cada dia sem medo do ócio ou solidão. Desfrutam a situação, porque depois de anos de trabalho, criação dos filhos, preocupações, fracassos e sucessos, sabe bem olhar para o mar sem pensar em mais nada, ou seguir o voo de um pássaro da janela de um 3.º andar, ver o por do sol ..........

Neste universo de pessoas saudáveis, curiosas e activas, a mulher tem um papel destacado.

Traz décadas de experiência de fazer a sua vontade, quando as suas mães só podiam obedecer, e de ocupar lugares na sociedade que as suas mães nem tinham sonhado ocupar. Esta mulher Sexalescente sobreviveu à bebedeira de poder que lhe deu o feminismo dos anos 60. Naqueles momentos da sua juventude em que eram tantas as mudanças, parou e reflectiu sobre o que na realidade queria. Algumas optaram por viver sozinhas, outras fizeram carreiras que sempre tinham sido exclusivamente para homens, outras escolheram ter filhos, outras não, foram jornalistas, atletas, juízas, médicas, diplomatas .... Mas cada uma fez o que quis. Reconheçamos que não foi fácil e, no entanto, continuam a fazê-lo todos os dias. Algumas coisas podem dar-se por adquiridas. Por exemplo, não são pessoas que estejam paradas no tempo: a geração dos "sessenta/setenta", homens e mulheres, lida com o computador como se o tivesse feito toda a vida.

Escrevem aos filhos que estão longe e até se esquecem do velho telefone para contactar os amigos, mandam e-mails com as suas notícias, ideias e vivências.

De uma maneira geral estão satisfeitos com o seu estado civil e quando não estão, não se conformam e procuram mudá-lo.

Raramente se desfazem em prantos sentimentais.

Ao contrário dos jovens, os Sexalescentes conhecem e pesam todos os riscos. Ninguém se põe a chorar quando perde: apenas reflecte, toma nota e parte para outra .........

Os homens não invejam a aparência das jovens estrelas do desporto ou dos que ostentam um fato Armani, nem as mulheres sonham em ter as formas perfeitas de um modelo. Em vez disso, conhecem a importância de um olhar cúmplice, de uma frase inteligente ou de um sorriso iluminado pela experiência.

Hoje, as pessoas na década dos sessenta/setenta, como tem sido seu costume ao longo da sua vida, estão estreando uma idade que não tem nome. Antes seriam velhos e agora já não o são. Hoje estão de boa saúde, física e mental, recordam a juventude mas sem nostalgias parvas, porque a juventude ela própria também está cheia de nostalgias e de problemas. Celebram o sol em cada manhã e sorriem para si próprios ..........Talvez por alguma secreta razão que só sabem e saberão os que chegarem aos 60/70 no século XXI..!!

Mirian Goldenberg

(recebido hoje por mail, enviado por um sexalescente, apenas um ano mais velho que eu...)

quarta-feira, 14 de novembro de 2012

"The Man I Love"

Pode dizer-se que há realmente coincidências.

Nem 48 horas tinham passado após a minha última postagem, em que focava a problemática do mundo homossexual, hoje em dia e a necessidade de os homossexuais contribuírem, com a sua visibilidade, para que a sociedade compreenda que não somos diferentes, quando surge no jornal “O Público” uma entrevista da jornalista Anabela Mota Ribeira ao casal Alexandre Quintanilha, biólogo e Richard Zimler, escritor, a residirem no Porto desde há anos e mantendo um relacionamento afectivo há mais de 30 anos, tendo casado há pouco mais de dois anos.

É uma entrevista longa, mas que vale a pena ler na integra, pela riqueza dos seus depoimentos, pela importância como ambos viram e vêem o mundo homossexual, o seu amor, a forma como se assumiram, enfim duas vidas que se encontraram e que agora constituem uma só vida, mas respeitando cada um o outro. Aqui encontramos muita coisa que eu havia aflorado no meu texto anterior, pelo que aqui o publico como complemento imprescindível do mesmo.

E além do mais, o amor destes dois homens é lindo!!!

Nem 48 horas tinham passado após a minha última postagem, em que focava a problemática do mundo homossexual, hoje em dia e a necessidade de os homossexuais contribuírem, com a sua visibilidade, para que a sociedade compreenda que não somos diferentes, quando surge no jornal “O Público” uma entrevista da jornalista Anabela Mota Ribeira ao casal Alexandre Quintanilha, biólogo e Richard Zimler, escritor, a residirem no Porto desde há anos e mantendo um relacionamento afectivo há mais de 30 anos, tendo casado há pouco mais de dois anos.

É uma entrevista longa, mas que vale a pena ler na integra, pela riqueza dos seus depoimentos, pela importância como ambos viram e vêem o mundo homossexual, o seu amor, a forma como se assumiram, enfim duas vidas que se encontraram e que agora constituem uma só vida, mas respeitando cada um o outro. Aqui encontramos muita coisa que eu havia aflorado no meu texto anterior, pelo que aqui o publico como complemento imprescindível do mesmo.

E além do mais, o amor destes dois homens é lindo!!!

"Conheceram-se em São Francisco

em 1978, mudaram-se para o Porto em 1990. Casaram-se há dois anos e um mês.

Alexandre Quintanilha tem 68 anos, é cientista. Richard Zimler tem 56 anos, é

escritor. Concedem uma entrevista única, a dois, em casa. Estão descalços.

Estão tão confortavelmente como se pode estar em casa, mesmo que esteja uma

intrusa entre eles. O propósito era falar da dinâmica da relação, dos seus

percursos individuais, de como foram tocados, e alterados, com a chegada do

outro, pela vida do outro. O propósito não era contar uma bela história de

amor, mas era evidente que aquela era uma bela história de amor. Uma daquelas

histórias por que torcem as professoras, as hospedeiras, o notário, as pessoas

que formam uma espécie de conluio (a expressão é de Alexandre) e que fazem

perguntas e mandam beijinhos. Por que é que é tão raro uma relação ser tão

feliz ao cabo de 34 anos de vida comum? É por isso que as pessoas torcem por

eles? E importa, para o caso, que seja uma relação entre pessoas do mesmo

sexo?

Para eles, fazia sentido expor a relação que vivem e correr o risco de apanhar com rótulos, estereótipos, gavetas. Não se pergunta se são a favor da adopção de crianças por casais homossexuais (ainda que a resposta esteja implícita na entrevista) nem se pergunta por que é que eles acham que são homossexuais (perguntar-se-ia a um heterossexual por que é que ele acha que é heterossexual?). Mas pergunta-se pelo modo como lidaram com a sua homossexualidade, familiar e socialmente.

Eles souberam, desde o princípio, que o outro era o tal. Não se enganaram. Sorte? Sorte e trabalho, respondem os dois.

Gostava de começar, não pelo princípio da vossa vida comum, mas por um certo princípio, que foi a vinda para Portugal. Por que é que decidiram começar uma nova vida?

Alexandre Quintanilha - Cheguei à [São Francisco] Bay Area no princípio dos anos 70, o Richard chegou em 1977. Conhecemo-nos no ano seguinte e passámos a viver em Berkeley. No fim dos anos 80 aconteceram dois episódios que alteraram a nossa forma de estar. A epidemia do HIV começou a aparecer. Houve dois ou três sítios na América que foram muito afectados. A área da baía, e em particular São Francisco, foi uma delas.

San Francisco tinha o rótulo de ser uma cidade onde a comunidade gay se sentia bem. Algumas das lutas pelos direitos dos homossexuais, encabeçadas pelo activista Harvey Milk, aconteceram aí.

A.Q. - E não só. Era um sítio onde tinha havido movimentos hippie, onde toda a gente fumava, se injectava. A partir de 85, 86, era quase impossível, tanto na universidade como fora dela, ir almoçar com amigos e o tema da conversa não ser o HIV.

Richard Zimler - Como a crise, agora, em Portugal - ninguém fala de outra coisa.

O seu irmão veio a falecer de sida. Nessa altura já se tinha declarado a doença? Era encarada como uma sentença de morte.

R.Z. - Sim. Antes de 83, 84, ele suspeitava de que tinha qualquer coisa. Depois confirmaram que era HIV.

A.Q. - A área da baía era um lugar de liberdade, de exploração. Tinha havido movimentos contra a guerra do Vietname, muitos feminismos começaram lá. As lutas em Oakland, pelos direitos dos negros, tinham sido importantes. Era uma área dinâmica de muitos pontos de vista. E a partir dos anos 80 havia a sensação de que não se podia escapar deste assunto. Ainda bem que nos conhecemos em 78; não tenho a certeza, se nos tivéssemos conhecido mais tarde, se um de nós não teria tido sida.

Conheceram-se num período em que toda a experimentação era possível. Sem fantasmas. Isso marcou a vossa relação?

R.Z. - Eu só tinha 22 anos quando conheci o Alexandre. Mudei-me para São Francisco quando tinha 21 anos, e estava a começar a vida sexual, a vida espiritual, a vida profissional. Chegar à Bay Area era o começo de uma longa viagem. Ele tinha 33 anos (na altura pensávamos que era já muito avançado na idade...). Para os dois, era o começo de uma aventura. E de repente chegou a sida. Eu trabalhava na Victoria"s Secret, uma firma de lingerie feminina; era secretário. Trabalhavam lá umas 60 pessoas e diria que uns dez ou 12 eram gay. Harvey Milk disse que, quando as pessoas começassem a sair do armário, todos íamos perceber que o carteiro era gay, que a empregada de mesa no nosso restaurante favorito é lésbica, que o professor de Matemática que o nosso menino adora é homossexual. São Francisco era o primeiro sítio no mundo, pelo menos nos Estados Unidos, em que isso já estava a acontecer.

A orientação sexual não era um assunto?

A.Q. - Deixou de ser assunto.

R.Z. - Na minha empresa, todos os homossexuais eram gente assumida, não havia qualquer problema. Foi por isso que foi de Nova Iorque para São Francisco? Não é um americano do Middle West, dos estados conservadores.

R.Z. - Mesmo em Nova Iorque, mesmo dentro de uma família de gente formada... O meu pai tinha uma licenciatura em advocacia, a minha mãe era bioquímica, mas os preconceitos contra os homossexuais eram violentos. Quando suspeitei de que era homossexual, entrei em pânico. Sabia que contar aos meus pais, aos meus amigos, ia provocar problemas. Os meus pais não eram racistas, a minha mãe era feminista; o último preconceito a perder era a homossexualidade.

A.Q. - Muito diferente da minha família.

Como é que foi consigo?

A.Q. - Os meus pais não eram nada preconceituosos. Não disse que era gay, não existia essa expressão quando tinha 16 anos. Disse aos meu pais que estava apaixonado por um homem e que não percebia. Não havia role models [exemplos] para isso. O meu pai disse-me que não era uma coisa que ele percebesse, mas que se isso me preocupava podia arranjar uma pessoa com quem eu pudesse falar. E fui falar com um psiquiatra, duas vezes.

Só para situar: isso passa-se em Moçambique, há 50 anos, e o seu pai é um prestigiado biólogo.

A.Q. - Na primeira vez em que estive com esse homem extraordinário, dei-lhe a ler um diário meu. Estava convencido de que era uma obra-prima da literatura [riso]. Na sessão seguinte, entregou-mo e disse: "Você está apaixonado. Isso é uma sensação maravilhosa. Devia estar satisfeito por estar apaixonado." Eu não tinha a certeza se era mesmo gay ou se era bi. A minha mãe, a única coisa que me disse foi: "Quero é que sejas feliz."

Onde é que radica a abertura que manifestaram?

A.Q. - Da minha mãe é muito claro. Era alemã e cresceu em Berlim nos anos 20 (era o sítio mais civilizado do mundo). Teve relações muito fortes tanto com homens como com mulheres. O meu pai, apesar de nunca ter tido esse tipo de sensação, não achou que fosse uma coisa preocupante. Isto libertou-me imenso. Mesmo na África do Sul (para onde fui fazer a faculdade), já não tinha necessidade de fingir que não era aquilo que era. Quando me aproximava das pessoas emocionalmente, quer fossem mulheres, quer fossem homens, era de uma forma aberta. E num sítio racista, ainda por cima.

Olhando retrospectivamente, acha que se apaixonava de facto por homens e por mulheres ou estava a tentar perceber se era mesmo homossexual?

A.Q. - Se calhar, as duas coisas. Com 20 anos, sabemos muito pouco. Quando temos uma grande atracção por uma pessoa, quando a atracção e a admiração, e a paixão, se tornam muito intensas, duvido de que não haja uma parte física, seja qual for a pessoa. Esta coisa de nos definirmos como hetero ou homo... não me defino dessa maneira. Defino-me como uma pessoa que gosta de literatura, que gosta de música, de ciência. Deixou de ser um label [rótulo].

O Richard acompanhou os anos finais da vida do irmão, que foram duríssimos. O irmão tinha uma relação muito má com os pais. O Richard tinha de ir a Nova Iorque quase todos os meses para falar com os médicos, com os padres (o irmão converteu-se ao catolicismo), com os amigos. Quando voltava, voltava emocionalmente exausto. Eu só tive essa sensação, menos forte mas muito poderosa, porque dois dos investigadores que tinha contratado para o Centro de Estudos Ambientais em Berkeley, na mesma semana, uma rapariga australiana e um jovem de Boston, vieram ao meu gabinete dizer-me que estavam infectados com HIV. Cheguei a casa e desatei a chorar. Como ele [o Richard] fazia quando vinha de Nova Iorque. Começámos a pensar que precisávamos de ir para um sítio onde aquele deixasse de ser o tópico de todas as conversas.

Aí, já não era o medo de que a doença vos tocasse directamente.

A.Q. - Não, de maneira nenhuma.

R.Z. - Eu estava preocupado com isso. Não era claro quantos anos, ou meses, a infecção levava a mostrar-se. Estava muito perturbado. Ver um irmão com quem nos identificamos - porque crescemos no mesmo quarto - morrer, afectou-me muito psicologicamente. Comecei a lavar as mãos 100 vezes por dia. O meu irmão, um jovem de 34 anos, estava a morrer e não queria morrer. Os meus pais eram loucos. Durante esse período, e depois de ele falecer, comecei a pensar que ia morrer jovem, que não ia ter a possibilidade de escrever livros, de manter a minha relação com o Alexandre. E se eu infectasse o Alexandre? Ou vice-versa. Infectar uma pessoa com quem se tem uma união deve provocar uma sensação de culpa abominável.

O Alexandre contou um pouco da descoberta e assunção da sua homossexualidade. O Richard aflorou o assunto. Pode contar mais detalhadamente como viveu esse período?

R.Z. - Há homossexuais que sabem muito cedo; eu não sabia. Há certas características que as pessoas, nos anos 60, 70, associaram a homossexuais. Por exemplo, que não são grandes desportistas. Hoje em dia sabemos que isso não tem qualquer validade, que há homossexuais muito machões e outros muito efeminados. Eu pensava: "Não tenho estas características dos homossexuais. Gosto de desporto, gosto dos Beatles, gosto dos Rolling Stones. Como é que posso ser homossexual?"

A.Q. - Gostas de desporto e és muito bom em desporto. Isso não ligava com a ideia do homossexual efeminado.

Nessa altura trabalhava-se com gavetas, as pessoas encaixavam aqui ou acolá.

A.Q. - Exactamente. Deixar de estar nos sítios onde há essas gavetas é fundamental.

R.Z. - Pensava: "Não sou normal. As minhas fantasias não envolvem a Sophia Loren ou a Gina Lollobrigida. Talvez seja homossexual. Isso vai criar tantos problemas para mim..." Ainda por cima, não encaixava na comunidade homossexual. "Não quero falar da Judy Garland!" Nessa altura, li um artigo no New York Times sobre o Harvey Milk e sobre a comunidade gay de São Francisco; dizia que havia homossexuais cowboys, homossexuais desportistas... "Se há um sítio nos Estados Unidos onde posso experimentar sexualmente [quem sou], sem preconceitos, sem pressões, deve ser em São Francisco." Fui com uma mala, mil dólares, sem emprego, sem casa.

O seu irmão era homossexual?

R.Z. - Sim.

O facto de haver um outro homossexual na família tornou tudo mais pesado para si?

R.Z. - Terrível, muito mais pesado.

A.Q. - Ainda por cima porque o irmão dele tinha muitas daquelas características da gaveta.

R.Z. - E não queria ser homossexual. Os outros miúdos faziam troça dele em criança. Vivia revoltado. Eu não. Depois da fase em que entrei em pânico, estava totalmente OK. Quando conheci o Alexandre, fiquei logo apaixonado. Quis contar aos meus pais. "Devo contar, porque isto é uma relação, espero eu, que vai durar." Falei com a minha mãe, com quem tinha uma relação mais sólida, primeiro. Sempre brinco que devia ter dito: "Estou apaixonado, mas ele não é judeu" [riso]. Mas isso para ela não seria importante. Disse: "Estou apaixonado, mas é um homem, não é uma mulher." Antes da resposta, continuei: "Não estou com problemas, não quero que te sintas culpada. Para mim é um enorme prazer, é a realização da minha vida." E ela desatou a chorar.

Chorou de tristeza, desapontamento, incompreensão?

R.Z. - A explicação, mais tarde, é que o meu irmão, durante anos e anos, culpabilizava os meus pais. Pensou: "Vamos ter de passar por isto outra vez." Também estava preocupada por mim. Ser homossexual significava que nunca ia ter uma relação duradoura, que as outras pessoas fariam troça de mim. Depois foi à cozinha, o meu pai estava lá sentado e ela sussurrou-lhe do que se tratava a nossa conversa. Ele respondeu: "Ah, é maricas, também." Em inglês: "He is a faggot." É uma palavra muito forte, muito feia. Ouvi um barulho, uma pancada seca. O meu pai tinha desmaiado. Nunca suspeitara que eu fosse gay.

A.Q. - O Richard jogava basebol.

R.Z. - Como é que um atleta pode ser homossexual? A minha mãe ficou um bocado histérica. Era uma cena de uma ópera cómica, ou dramática, italiana, não sei. Hoje rio-me muito.

A.Q. - O que é curioso é que a minha experiência tenha sido, não direi diametralmente oposta, mas muito diferente.

R.Z. - Mas os teus pais não eram provincianos como os meus. Os teus pais viviam no mundo real, os meus não.

Era provincianismo ou era a religião?

R.Z. - Não era a religião. A minha mãe celebrava as festas judaicas, mas era só tradição.

A.Q. - O Richard nem fez o Bar Mitzvah... Nenhum dos nossos pais, com a excepção da minha mãe, que era protestante, e que ia uma vez por ano à igreja, tinha algo a ver com religião. Não fui baptizado.

R.Z. - O meu pai era comunista, pensava que a religião era o ópio do povo, tal como o Marx disse.

A.Q. - Eu ia contar uma coisa importante. O que me surpreendeu não foi ser atraído fisicamente por homens e por mulheres; foi apaixonar-me por uma pessoa, o que é diferente. Tenho alguma pena das pessoas que fazem uma separação entre o emocional e o sexual. (Agora faço essa separação, porque somos essencialmente monogâmicos, não queremos ter outras relações.) É uma pena ver duas pessoas que estão muito atraídas uma pela outra espiritualmente e que têm medo de se tocar para além da festa.

Não se tocam por causa das convenções sociais?

A.Q. - Pois. As mulheres e os homens heterossexuais arranjam gavetas nas quais não ousam entrar. Muitos deles têm medo de ir explorar isso. Até me apaixonar pelo Richard, os homens e as mulheres por quem me apaixonei eram todos heterossexuais. Com todos eles foi possível chegar a um contacto físico e sexual. Claro que com os homens demorou mais tempo; quando uma pessoa se identifica como heterossexual, tem uma grande dificuldade em tocar intimamente outra pessoa [do mesmo sexo].

Freud dizia que potencialmente somos todos bissexuais.

A.Q. - Não sei se somos.

R.Z. - Há pessoas que são totalmente heterossexuais - uma minoria - e há pessoas totalmente homossexuais - outra minoria. São poucas as que são 50/50. Sou 90% homossexual. Já tive relações, mas não seria possível manter uma relação duradoura com uma mulher.

A.Q. - É muito forte em mim esta repulsa pelas camisolas. Pertencer ao Futebol Clube do Porto ou ser do Benfica, ser católico ou ser protestante. Ou ser de Joanesburgo, sul-africano, moçambicano. O que é que eu sou? Tenho uma mãe alemã, um pai açoriano, nasci em Moçambique, vivi na África do Sul muito anos, estive na Califórnia, estou em Portugal, tenho nacionalidade portuguesa e americana. Não me faz confusão nenhuma não saber identificar-me.

A maior parte das pessoas precisa do conforto de saber onde pertence.

A.Q. - Não sei se precisam. Acho que estão doutrinadas para achar que precisam. Vivemos muito em relação à opinião dos outros - como é que nos identificam, onde é que nos põem, como é que nos consideram? Estes muitos anos de vida foram uma caminhada a libertar-me disso.

Se perguntasse a cada um dos dois se lhes passou pela cabeça esconder...